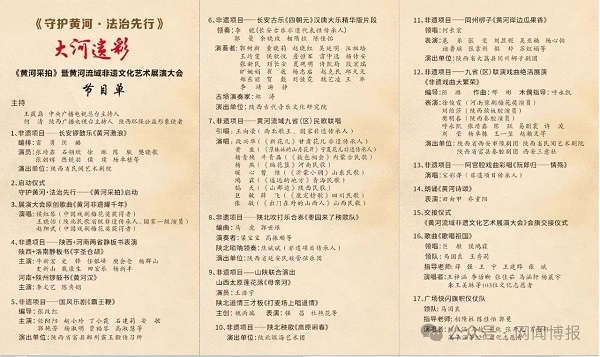

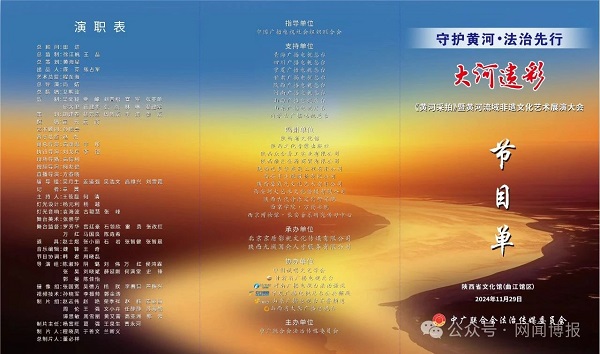

“黄河万里奔腾水波连山海,长安千年兴衰光华耀世界。”遵循习近平总书记在陕西、甘肃和黄河流域考察的系列重要讲话精神,为了全面宣传和贯彻实施《中华人民共和国黄河保护法》,推进黄河流域非物质文化遗产保护和传承事业,中国广播电视社会组织联合指导、中广联合会法治传媒委员会主办的“大河遗彩”——《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会,2024年11月29日晚在陕西省文化馆(曲江馆区)成功举行。

《广场快闪旗帜仪仗古乐队》与大唐不夜城交相辉映

展演大会主场选在陕西省文化馆(曲江馆区),此处位于大唐芙蓉园西门口繁华地段,紧邻大唐不夜城步行街。当天傍晚6点50分,夜幕刚刚降临时,随着欢快的吹打乐声响起,《广场快闪旗帜仪仗古乐队》闪亮登场。他们身穿56个民族服装,交替演奏了长安古乐《郁金香》吹打乐和现代乐曲《我和我的祖国》,既体现了中国音乐文化世代传承,又表达了中华民族大团结的共同心声。

这支仪仗古乐队,由西京学院博物馆馆长马国良、陕西古代音乐文化研究院常务副院长郭曼领队,国家一级演奏员、著名民族管乐演奏家相隋柱和西京学院教师陈佳怡担任指导。

在长安古乐代表性传承人、陕西古代音乐文化研究院院长李铠博士指挥下,张新民、郭树新、余晓玫、段宏瑞、雷中选、杨传安、刘长安、夏砚明、许凯局、王率、 杨忠启、崔巍、赵克民、汪祖培、童晓莉、赵晓红、李婧、邱天天、吴延明、郑东丽、韦晔华、纪开元、介崟佺、师晨曦、游静、旷婉娟、王靖雯、侯欣悦、张东升、马易民等34位非遗乐师及西京学院博物馆长安古乐研究传习中心、西京学院行健合唱团、西京学院体育与美育教育中心、西京学院万钧书院125名大学生志愿者参加演出。

李铠博士介绍说,旗帜仪仗队103名大学生志愿者,寓意中国共产党诞生103年华诞。仪仪仗高举20面红旗,寓意全国人民在党的二十大精神指引下奋勇前进。

陕西古代音乐文化研究院和西京学院组织的这场户外行乐表演,立刻吸引了过往行人游客的驻足围观,由此拉开了《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会的序幕。

“大河遗彩”精华荟萃激情绽放

《广场快闪旗帜仪仗古乐队》表演结束后,《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会在室内剧场正式开始。

非物质文化遗产传承黄河精神,音乐艺术展现黄河气象。开场节目长安锣鼓乐《黄河激浪》,立刻把观众带进了黄河波涛豪情奔放的热烈氛围中。

中国戏剧梅花奖获得者侯红琴,陕北民歌省级非遗传承人、国家一级演员王晓怡,中国戏剧梅花奖获得者赵阳武联袂登台演唱展演大会原创歌曲《黄河非遗耀千年》,守正创新珠联璧合。

陕西+河南两省静板书表演陕西+洛南静板书《字圣仓颉》,串联河南+陕州锣鼓书《黄河汉》,体现了秦豫非物质文化遗产山水相连的历史底蕴。

国风乐剧《霸王鞭》,展现了陕北富县廊州独特的民俗风情。

追梦汉唐,长安再奏盛世曲。古埙演奏家郑涛的一段月夜埙曲,引出了陕西古代音乐文化研究表演的汉唐宫廷大乐《四朝元》精华版片段。

黄河孕育了深沉浑厚幽邃空灵的中国古典交响乐,是世界音乐非物质文化遗产瑰宝。陕西古代音乐文化研究院复原演奏的汉唐宫廷大乐《四朝元》精华版片段,是中国古典交响乐沉寂两千多年后的首次面世。

长安古乐非遗代表性传承人李铠领奏,相隋柱、张新民、郭曼、余晓玫、郭树新、汪祖培、崔巍、杨忠启、赵克民、邱天天、童晓利、雷中选、杨传安、夏砚明、许凯局、段宏瑞、刘长安、赵晓红、王率、李靖、吴延明、陈佳怡、郑东丽、王靖雯、侯欣悦、旷婉娟、贺彪、刘佳霓、魏艺凌、游静等非遗乐师携手合奏,金石土木丝竹匏革八音和鸣,完美再现了汉唐盛世的磅礴气势。

西北歌王、国家非遗传承人王向荣,《新花儿》甘肃花儿非遗传承人段兴华,宁夏花儿非遗传承人黄亚等人表演的黄河流域九省(区)民歌联唱,展示了黄河文化民间传承的最深厚群众基础。

陕北唢呐非遗项目传承人焦斌斌领奏的陕北吹打乐合奏《枣园来了秧歌队》,融民俗传统文化与红色革命文化为一体,让观众回味了延安时期的峥嵘岁月。

山陕联合演出的山西太原莲花落《母亲河》和陕北道情三才板《打麦场上唱道情》,表现了秦晋地域文化的深厚渊源。

中国戏剧梅花奖获得者、国家一级演员侯红琴表演的秦腔清唱《五典坡》选段,展现了浓郁的秦风秦韵。

陕北秧歌《高原闹春》,再次掀起了一波欢乐热潮。

同州梆子《黄河岸边瓜果香》,展现了中国梆子戏的历史渊源和关中东府的饮食文化风情。

河南豫剧梅花奖演员徐俊霞等人表演的九省(区)《非遗戏曲大繁荣》,展示了黄河流域戏曲艺术的丰富多彩。

国家一级演员、非遗项目传承人宋彩萍表演的阿宫腔戏曲彩唱《阮郎归》,展现了古老的秦文化戏曲韵味。

最后的压轴节目,是巨敏、镐天带领全体演职人员和观众合唱歌曲《歌唱祖国》,台上台下欢声雷动彩旗挥舞,《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会圆满落幕。

演出结束了,现场观众依依不舍,争相走上舞台与非遗音乐艺术家合影。为了满足观众的热切愿望,执行导演刘戈兵特意指示剧场灯光师等候30分钟关灯,让观众们留下美好瞬间的永恒纪念。

书画助兴,共襄盛举

在展演大会上,陕西军缘书画研究院景天栋院长向组委会赠送了自已倾力大作《遨游黄河乾坤湾》巨幅长卷绘画作品。当作品在舞台上徐徐展开时,全场观众爆出了热烈的掌声。

陕西军缘书画研究院顾问马升云、院长景天栋、常务副院长徐建杰教授、书记郭本全、副院长陈宏新等书画家,纷纷泼墨创作作品,热情表达对“大河遗彩”——《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会的支持。

大河遗彩,相约兰州

当天晚上,在节目开演前,组委会执行主任张占军多次到后台看望和勉励演出人员。他对陕西古代音乐文化研究院参加演出的非遗音乐艺术家们说,咱们都是黄河文化守护者,要利用法治宣传手段,保护青山绿水生态环境,保护黄河流域生态文化系统,张扬中华民族的奋斗精神,保护和传承中国音乐非物质文化遗产,要先觉先行为新时代文化守正创新擂鼓助威!

在节目表演过程中,还穿插举行了“守护黄河·法治先行”--《黄河采拍》启动仪式和《黄河流域非遗文化艺术展演大会》会旗交接仪式。在中国广播电视社会组织联合会主持下,甘肃省广播电视总台代表从活动组委会执行主任张占军手中接过了会旗。

央视网国际频道的现场直播,国内外引起了热烈反响。海内外观众纷纷留言,称赞这台节目是黄河文化的一次精彩呈现,是首次欣赏的黄河流域音乐非物质文化遗产视听盛宴。

据主办方介绍,此次在古都西安举办的黄河流域非遗文化艺术展演大会,标志着“守护黄河·法治先行”--《黄河采拍》项目正式启动。接下来,“大河遗彩”——《黄河流域非遗文化艺术展演大会》将在沿黄九省区轮流举办。期待明年,相约金城兰州。

活动组委会艺术顾问孙晓奇表示,本次《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会能够取得圆满成功,是全体演职人员和社会各界支持配合共同努力的结果。此前,组委会邀请文化学者、音乐艺术家、非遗项目代表性传承人等相关方面人士,参与策划和座谈讨论。经过一个多月的前期准备和排练才终于如愿以偿,大家都感觉到非常欣慰。

孙晓奇评价说,这场“大河遗彩”展演,具有多方面拓荒性探索的首创意义。自从《中华人民共和国黄河保护法》颁布实施以来,这是电视传媒机构运用网络传播手段首次开展的“守护黄河”法治文化宣传活动,也是首次开展的黄河流域额非物质文化遗产保护宣传活动。由此启动的《黄河采拍》系列项目,必将为黄河文化的溯源、梳理、阐述和保护传承产生深远影响。

守护黄河,赓续文脉

自2023年4月1日起施行的《中华人民共和国黄河保护法》,总则第一条开宗明义指出:“为了加强黄河流域生态环境保护,保障黄河安澜,推进水资源节约集约利用,推动高质量发展,保护传承弘扬黄河文化,实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展,制定本法。”

《黄河保护法》第九十四条规定:“国家加强黄河流域历史文化名城名镇名村、历史文化街区、文物、历史建筑、传统村落、少数民族特色村寨和古河道、古堤防、古灌溉工程等水文化遗产以及农耕文化遗产、地名文化遗产等的保护。”同时规定:“国家加强黄河流域非物质文化遗产保护。国务院文化和旅游等主管部门和黄河流域县级以上地方人民政府有关部门应当完善黄河流域非物质文化遗产代表性项目名录体系,推进传承体验设施建设,加强代表性项目保护传承。”

2024年,是中国加入联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》20周年。中国拥有世界上唯一连续传承的古老文明,也拥有世界上唯一连续传承的非物质文化遗产。增强历史自信和文化自觉,在世界百年未有的大变局加速演进之际,以中国表达建立中国风格的非物质文化遗产保护传承模式,就是全体中国人义不容辞的神圣使命。

黄河是中国的文化标识,黄河黄龙黄土地是炎黄子孙的精神图腾。保护黄河,就是保护中华民族的文化根脉。黄河流域,是中国农耕文明发祥地。保护黄河流域生态环境,就必须保护黄河流域农耕文化生态系统。以中国式思维来理解,黄河文化与黄河流域生态环境就是魂体相依的关系。黄河文化是魂,黄河流域生态环境是体。学习宣传和贯彻实施《中华人民共和国黄河保护法》,守住魂魄护住形体,才能“实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展”。

五谷为养,药食同源,药乐同根。中国音乐发源于上古大同社会农耕文明时代,由来就是调节人体五脏六腑十二经脉与一日十二时辰一岁十二月令节律的养生艺术,这恰恰是与西洋音乐最根本的特质差异。进入私有制阶级社会以来,中国音乐受到了封建礼法教化的桎梏和影响,逐渐丧失了“五音疗疾”的健康养生功能。进入工业文明时代以来,中国音乐又受到了西洋音乐的强烈冲击。

斗转星移,万年弹指一挥间。中国音乐文化屡经兴衰沉浮,至今依然传承不绝。此次《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会,观众们又听到了“汉唐遗音”长安古乐的千年回响。

长安古乐(亦称西安鼓乐)完整地保存了唐乐律、唐乐调、唐乐曲、唐乐谱、唐乐器和唐乐式等唐代音乐核心元素,是以成套乐器再现古代中国音乐“八音和鸣”的经典模式,也是世界上唯一完整保存的古典交响乐,被世界音乐界、历史考古界和文化旅游界誉为“世界音乐活化石”、“陕西千年活文物”和“汉唐遗音原生态”。其中既有中国古代宫廷名曲和《诗经》、汉乐府及唐诗古曲,还有长安佛乐和道乐法曲及丝绸之路沿线民族音乐古曲。

2004年,经中共西安市委、西安市人民政府批准,西安市委宣传部、市文物园林局、市文化局、市旅游局、市宗教局、市科技局等6部委组成西安市长安古乐保护开发领导小组,在西安博物院设立传承基地办公室。2004年,经西安市碑林区文化局批准,长安古乐、长安佛乐、西安鼓乐列入西安市碑林区区级非物质文化遗产项目,确定李铠为此三项非物质文化遗产代表性传承人。

2009年,西安鼓乐(长安古乐)经联合国教科文组织批准列入《人类非物质文化遗产名录》。2013年,长安佛乐经陕西省文化厅批准列入《陕西省第四批非物质文化遗产名录》,确定李铠为代表性传承人。

2014年,中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦三国联合申报丝绸之路“长安—天山廊道的路网”项目,经联合国世界文化自然遗产委员会批准列入《世界文化遗产名录》。其中,位于西安博物院的唐荐福寺遗址,包含有唐寺(荐福寺)、唐塔(荐福寺塔俗称小雁塔)和唐传长安古乐“三唐文化”。该处遗址的唐传长安古乐,是唯一被组合列入“丝绸之路”世界文化遗产项目的非物质文化遗产。

自2019年7月31日起,为了贯彻落实习近平总书记关于 “一个博物院就是一所大学校”和“让历史说话”的视察讲话精神,陕西古代音乐文化研究院与西安博物院紧密合作,常态化举办“长安古乐丝路非遗文旅音乐会”,深受中外游客的欢迎和赞许,被誉为古都西安的“丝绸之路唐乐会客厅”。截止2023年7月底以前,该音乐会演出已超过 5000 场次,累计接待中外游客观众超过6万人次,营业总收入超过300 万元,为国家贡献增值税和财政收入超过 130万元。

2022年,“长安古乐丝路非遗文旅音乐会”荣获西安市2021年度宣传思想文化工作创新项目竞赛二等奖,并且入选“2021全国文化遗产旅游百强案例”。2023年,在“榜样的力量”聚焦陕西民营经济健康发展高质量发展主题宣传活动中,“长安古乐丝路文旅音乐会”项目受到陕西省工商联和中国互联网新闻中心表彰,陕西古代音乐文化研究院被评为“榜样单位”,执行院长孙晓奇和常务副院长郭曼被授予“榜样人物”称号。

在此次《黄河采拍》暨黄河流域非遗文化艺术展演大会上,今年已满72岁的长安古乐代表性传承人、陕西古代音乐文化研究院院长李铠博士,亲自组织率领团队参加了《广场快闪旗帜仪仗古乐队》和汉唐宫廷大乐《四朝元》精华版片段的表演。他表示,守护黄河,保护黄河流域文化生态系统,陕西人肩负着保护和传承中国音乐非物质文化遗产的特殊使命。让更多人传习“汉唐遗音”长安古乐,就是新时代黄河流域高质量发展的一场文化远征!(本文作者夏商)